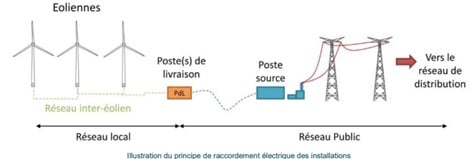

Pour comprendre l’intégration au réseau électrique de l’énergie éolienne, il est d’abord intéressant de rappeler comment s’effectue le raccordement électrique des éoliennes. L’électricité générée par le mouvement des pales d’éolienne est ainsi acheminée par le réseau inter-éolien au poste de livraison (propriété de l’exploitant des éoliennes). Elle transite ensuite jusqu’à un poste source (propriété du gestionnaire de réseau électrique) dont le rôle est de l’injecter sur le réseau de distribution classique. Ainsi, elle peut être transportée jusque vers les utilisateurs finaux (bâtiments résidentiels, commerces, usines…).

La Commune qui accueille un parc éolien sur son territoire bénéficie de retombées économiques pendant toute la phase d’exploitation du parc, tout comme la Communauté de communes et le Département. Ces recettes fiscales locales sont obtenues grâce aux taxes dues par les sociétés exploitant l’énergie éolienne :

- la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) versée à la commune, à la communauté de communes au département ;

- la Contribution économique territoriale (CET) ;

- et l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) qui constitue 70% du montant total des taxes et impôts dus par l’exploitant.

En moyenne, un MW d’énergie éolienne raccordé rapporte entre 10 et 12 000 € par an, répartis entre la Commune, la Communauté de communes et le Département. Ainsi, un projet de 20 MW peut par exemple générer 200 000 € annuellement et pendant plusieurs années. Grâce à cette activité économique, les collectivités peuvent investir dans des achats de matériels, des constructions ou aménagements, des travaux, etc.

De plus, l’implantation d’un parc éolien génère des emplois locaux, notamment lors de la phase de chantier et lors de la maintenance. Cela participe au dynamisme de l’économie locale pour chaque étape du projet à travers la restauration, l’hôtellerie…

L’arrêté du 26 août 2011, modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, fixe les dispositions relatives au démantèlement ainsi qu’à la valorisation et au recyclage des déchets de démantèlement des éoliennes terrestres. Ces déchets doivent être réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets.

Dans le cas d’une éolienne terrestre, la majorité des composants, constitués d’acier et de béton, sont recyclables. Cela concerne une part importante de la masse de l’installation, à savoir le mât et les fondations. Le rotor est constitué du moyeu, des pales et de la nacelle. Le moyeu et la nacelle – composés d’acier, de matériaux électriques et électroniques – sont en grande partie recyclables.

Les pales des éoliennes sont constituées de matériaux composites (fibre de verre, carbone, résine). Ces matériaux sont aussi utilisés dans d’autres secteurs : aéronautique, spatial, naval, loisirs (ski, kayak…). Des débouchés existent d’ores et déjà pour la valorisation de ces matériaux, notamment l’incinération avec récupération de la chaleur produite. De nouvelles solutions pour recycler et réutiliser les fibres de verre sont par ailleurs en cours de développement par les acteurs industriels. Enfin, des projets (RecyclableBlade de Siemens Gamesa, ZEBRA de l’IRT Jules Verne…) existent pour rendre les pales entièrement recyclables.

L’obligation de procéder au démantèlement est définie à l’article L.515-46 du Code de l’Environnement, créé par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017.

La société de projet est responsable du démantèlement du parc. A ce titre, elle devra notamment constituer les garanties financières nécessaires avant la construction du parc comme cela est demandé par les services de l’Etat.

La société Valeco a déjà eu à réaliser un démantèlement sur une éolienne dans l’Aude (11) et d’autres démantèlements de parcs en exploitation depuis de nombreuses années seront réalisés prochainement.

A noter que le propriétaire des parcelles où l’éolienne est implantée ne pourra jamais avoir à financer le démantèlement, ni la commune d’implantation. En cas de défaillance économique de la société qui possède le parc (ce qui n’est jamais arrivé en France), c’est l’Etat qui a la responsabilité économique de réaliser ce démantèlement.

La durée de vie nominale d’une éolienne varie entre 20 et 30 ans d’après l’ADEME. À l’issue de cette période, le parc éolien est :

- soit démantelé : le site est alors remis en état pour la reprise de l’utilisation initiale et les éoliennes sont recyclées

- soit renouvelé : les éoliennes sont remplacées par de nouvelles éoliennes, c’est ce qu’on appelle le repowering

Le territoire français compte près de 1 900 parcs éoliens cumulant 8 500 éoliennes en grande majorité installées à proximité d’activités agricoles dont notamment des élevages. Cette cohabitation de longue date s’établit de manière sereine en étant fondée sur la concertation et le dialogue avec les agriculteurs. Concernant les parcs éoliens de Valeco, nous n’avons eu à ce jour aucun retour négatif de la part des éleveurs proches de nos parcs.

Dans l’ensemble, les parcs éoliens français et les exploitations agricoles à proximité ont bien coexisté grâce à la concertation et le dialogue entre les exploitants des parcs et les agriculteurs.

Bien que des interrogations récentes sur les impacts de l’éolien sur la santé des animaux d’élevage aient émergé, notamment après un contentieux sur un projet spécifique, les différentes enquêtes conduites n’ont pas permis d’établir que le parc éolien était la cause des problèmes visés par l’agriculteur.

L’éolien et l’élevage cohabitent sereinement sur le territoire national et européen depuis de très nombreuses années.

Le choix de l’implantation en forêt plutôt qu’en milieu ouvert correspond à la conjonction de divers facteurs :

- Facteurs humains et sociétaux : bien souvent, les forêts se situent à plus de 500 m des habitations et les parcelles appartiennent aux communes, ce qui permet de maximiser les retombées économiques locales et collectives

- L’amélioration continue de la technologie des éoliennes (éoliennes plus grandes et donc distance importante entre le bas de la pale et les arbres, ce qui permet d’éviter de nombreuses collisions avec des oiseaux forestiers et des chauves-souris) et des systèmes protecteurs de la faune (comme le système de détection de l’avifaune ou le bridage pour les chauves-souris[FM3] [SB4] ) rend pertinent [MD5] l’éolien en forêt

- Le peu d’emprise au sol d’une éolienne : une éolienne impacte environ 0,5 ha pour la construction de toutes ses infrastructures (plateforme, fondation, accès…). Au cours de l’exploitation des éoliennes (pendant environ 25 ans), les plateformes sont peu à peu recouvertes par la végétation ce qui permet une meilleure intégration du parc éolien dans son milieu. De plus, cette faible surface défrichée est à mettre en parallèle avec l’évitement de tonnes de CO2 annuels grâce à l’électricité produite par une éolienne qui se substitue à d’autres modes de production plus polluants. Par ailleurs, conformément à l’article L341-6 du code forestier, toute surface défrichée est compensée par le bénéficiaire de l’autorisation de construire le parc éolien : soit par la réalisation de travaux forestiers (boisement, reboisement…), soit par un versement d’une indemnité au fonds stratégique de la forêt et du bois. De plus, le choix de l’implantation des éoliennes se fait en concertation avec l’ONF afin de mutualiser les activités sylvicoles avec celles du parc éolien.

Avant de construire un parc éolien, des études approfondies sont menées sur la faune et la flore, avec une attention particulière sur la faune volante (oiseaux et chauves-souris) plus sensible à l’éolien. Ces études sont basées sur une année complète de prospection de terrain de manière à observer les enjeux du site sur chacune des saisons. Elles permettent ainsi de connaitre les espèces présentent sur site, leur niveau d’activité et leur comportement ainsi que les zones préférentielles de fréquentation de ces espèces.

Ces informations sont ensuite utilisées pour orienter les variantes d’implantation envisagées et le choix de l’implantation définitive de manière à ce que celle-ci évite les zones sensibles sur le plan de la biodiversité.

La séquence Eviter-Réduire-Compenser (ERC)

Lors de la définition d’un projet éolien, il est nécessaire d’appliquer la séquence ERC pour tous les objets d’impact potentiel du projet sur son environnement :

- « Éviter » au maximum les impacts. L’évitement intervient au plus tôt dans l’élaboration du projet, afin d’éviter l’implantation d’aménagements dans les zones les plus impactantes.

- « Réduire » les impacts qui ne peuvent être évités. Par exemple, pour réduire les impacts sur les chauves-souris une hauteur conséquente entre le bas de pale et le sol (nommée garde au sol) peut être appliquée. Le bridage des machines permet également de réduire les impacts sur la faune volante ;

- « Compenser » les impacts résiduels qui n’ont pu être évités ou réduits afin d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables du projet. Les mesures compensatoires dépendent des espèces et des habitats concernés, elles sont mises en œuvre en priorité sur le site impacté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne.

L’argument de la dénaturation du paysage revient fréquemment lorsqu’il est question de l’avis sur un parc éolien. L’appréciation de la beauté d’un élément est subjective et dépend de chaque personne. L’impérative nécessité d’avoir de l’électricité est en revanche un besoin commun à une majorité de la population française.

A titre de comparaison, peu de plaintes sont émises sur l’impact paysager des lignes hautes tensions et des pylônes électriques, probablement du fait de la conscience de l’intérêt général de ces infrastructures. Dès lors, l’appréciation paysagère d’un parc éolien doit être réalisée en considération de l’impact sociétal positif issu de la création d’une source de production d’électricité locale et renouvelable.

L’analyse du paysage repose sur notre perception visuelle, sur notre culture, notre attachement au lieu, notre histoire, le paysage est lié à l’affect. Ceci ne diminue pas son importance mais met en avant son caractère subjectif : comme le souligne le philosophe David Thoreau « personne ne possède le paysage », il n’est ni figé ni privatif.

En outre, l’impact visuel créé par un parc éolien sur le paysage est réversible puisqu’en fin de vie les éoliennes peuvent être démantelées et le site remis en état tel qu’il était initialement dans le cas où il n’y aurait pas de renouvellement de ce parc éolien.

Une étude paysagère est obligatoirement menée dans le cadre de chaque projet éolien, basée sur une réglementation nationale précise, cette étude permet de s’assurer de la meilleure insertion possible des éoliennes dans le paysage, en raisonnant notamment sur l’adaptation de l’implantation des turbines aux caractéristiques paysagères et sur l’absence d’impact conséquent avec des sites patrimoniaux remarquables.

Un sondage a été réalisé par Harris Interactive sur l’appréciation de l’énergie éolienne permettant de sonder les mentalités à ce sujet. Publié en janvier 2021, ce sondage nommé « Les français et l’énergie éolienne – vague 2 » conclut que 76% des français ont une perception positive de l’énergie éolienne, ce pourcentage étant identique pour les riverains d’un parc éolien. Parmi les nouvelles générations cette perception positive est encore davantage accentuée avec 91% des moins de 35 ans qui ont une bonne image de l’éolien. Ces infrastructures ne semblent pas constituer pour toute la population française une atteinte au paysage.

La valeur des biens immobiliers proches de parcs éoliens suscite de nombreuses questions. L’implantation d’un parc éolien n’a aucune incidence sur les caractéristiques intrinsèques du bien immobilier qui constituent les critères prépondérants de son prix telle que la surface habitable ou la distance qu’il faut effectuer pour se rendre dans un centre commercial. En revanche, l’implantation d’un parc éolien à proximité du bien peut avoir une incidence sur la part du prix déterminée par des éléments subjectifs. L’impact est donc variable selon les individus et dépend de la façon dont ils perçoivent et valorisent les éoliennes dans le paysage.

A ce propos, contrairement aux idées reçues qui sont largement relayées, 73 % des Français ont une opinion positive de l’énergie éolienne et 80 % des riverains de parcs éoliens en ont une image positive, d’après un sondage réalisé par Harris Interactive pour l’ADEME et le Ministère de la Transition Ecologique en octobre 2021.

L’ADEME a analysé l’évolution du prix de l’immobilier à proximité de parcs éoliens. Cette étude a permis d’analyser plus de 1,5 million de transactions dont plus de 1 000 transactions effectuées pour des biens situés à une distance comprise entre 0 et 5 kilomètres d’un parc qui ont été prises en compte pour l’étude. La conclusion principale de l’ADEME est que la présence d’un parc éolien situé entre 0 et 5 kilomètres a un impact moyen de – 1,5% sur la valeur d’un bien. De plus, il s’avère que cette dépréciation minime touche majoritairement les biens dits « d’exception » (château, manoirs, etc.) qui peuvent être confrontés à des refus d’achat plus réguliers que pour des résidences plus classiques. Aussi, aucun impact n’a été décelé sur la difficulté à vendre les biens, le taux de rotation du parc de maison reste constant en amont et en aval de l’implantation d’éoliennes.

A noter également que les éoliennes sont sources de retombées financières pour les communes. Ces retombées peuvent être réinjectées afin de dynamiser l’attractivité de la commune à travers la création ou réfection de nombreux aménagements (salle des fêtes, terrains de sports, etc.). Ces infrastructures peuvent avoir une incidence positive sur de nombreuses composantes objectives du prix des biens aux alentours.

Pour aller plus loin : Eoliennes et immobilier – La librairie ADEME

Lorsqu’elles sont en rotation, les pales de l’éolienne fendent l’air ce qui génère du bruit aérodynamique. Par vent fort, le bruit des éoliennes à 500 m peut atteindre 40 décibels (dBA), ce qui correspond au niveau de bruit d’un réfrigérateur. Néanmoins, la très grande majorité du temps, ce bruit atteint des niveaux bien inférieurs. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) considère que les émissions acoustiques audibles des éoliennes sont en-deçà de celles de la vie courante (source : ADEME, l’éolien en 10 questions).

Par ailleurs, les concepteurs d’éoliennes travaillent continuellement à améliorer la performance acoustique des machines. De nombreux progrès technologiques sont dorénavant systématiquement intégrés, dont un système de peignes en bout de pales, nommés « serrations », il est inspiré des ailes des chouettes et des hiboux réputés pour leur vol silencieux. De plus, la nacelle est équipée d’engrenages de précision silencieux et est de mieux en mieux isolée phoniquement.

Ci-dessus, les serrations sur une pale au sol.

Si une éolienne, lorsqu’on est à ses pieds, peut faire du bruit, il n’en est pas moins que depuis l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 10 décembre 2021), les parcs éoliens sont considérés comme des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Ainsi, cette nomenclature implique des dispositions qui reprennent pour l’essentiel celles qui prévalent dans la réglementation sur les bruits du voisinage, définies dans le code de la santé publique (source : Articles R.1334-32 à R.1334-35 du Code de la santé publique).

Cette réglementation est considérée par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail – AFSSET – comme « l’une des plus protectrices d’Europe pour les riverains » (source : Avis de l’AFSSET – mars 2008 – Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes). Le bruit au niveau des zones à émergence réglementée (dont les habitations), doit être inférieur à 35 dB(A), correspondant au volume sonore d’une conversation à voix basse. La réglementation impose également aux parcs éoliens de ne pas dépasser un niveau de bruit supérieur à 5 décibels le jour et 3 décibels la nuit par rapport au bruit existant auparavant (par exemple, le bruit du vent dans les arbres). Ces limites sont systématiquement vérifiées par des mesures au début de la mise en exploitation et un rapport est transmis aux services de l’Etat.

Une éolienne produit de l’électricité 75 à 95% du temps (source : ADEME) mais elle dispose toutefois d’un facteur de charge d’environ 25%. Le facteur de charge désigne l’équivalence d’énergie produite à un fonctionnement à pleine puissance de l’éolienne, c’est-à-dire à sa puissance nominale en mégawatt. Une éolienne produit également de l’électricité à une puissance inférieure à sa puissance nominale selon la force du vent ou le ralentissement volontaire de l’éolienne. Le taux de charge, qui est de 25% en moyenne en France, permet de décrire l’équivalence de production moyenne d’électricité par l’éolienne si celle-ci ne produisait que à pleine puissance, ce qui est différent du temps de fonctionnement de l’éolienne

Pour en savoir plus : Désintox. Non, les éoliennes ne fonctionnent pas seulement 25% du temps (francetvinfo.fr)

Cependant, parfois une éolienne peut bien être arrêtée.

Un vent inférieur à la vitesse de démarrage (environ 10 km/h) est insuffisant pour faire démarrer et tourner une éolienne. À l’inverse, un vent trop fort entraîne son arrêt, de manière à éviter tout risque de casse des équipements et minimiser leur usure. Ces arrêts pour cause de vents forts sont peu fréquents en France métropolitaine et sont automatisés : ils ne dépassent pas 10 jours par an et par éolienne (source : ADEME, L’éolien en 10 questions). Il est également possible de prévoir précisément la production éolienne à quelques jours, grâce à des données météorologiques.

Une éolienne peut également être mise volontairement à l’arrêt pendant de courtes périodes pour réaliser des opérations de maintenance. Cette indisponibilité ne représente que 1,5 % du temps, soit environ 5 jours par an.

D’autres arrêts volontaires peuvent avoir lieu, une éolienne peut être arrêtée pour équilibrer la production et la demande électrique, pour préserver la biodiversité (bridage lors des périodes de fortes activités des espèces sensibles à l’éolien) ou pour respecter la règlementation acoustique qui fixe des seuils d’émergence sonore maximum.

Transport, industrie, agriculture, logement, tous ces secteurs ont un point commun : ils consomment une grande quantité d’énergie pour assurer leur fonctionnement. Le secteur de l’énergie a une responsabilité particulièrement importante face aux émissions de gaz à effet de serre. En 2021, la production d’électricité était le premier secteur émetteur de CO2 dans le monde, avec 39% du total des émissions dues à la combustion d’énergie (source : Ministère de la Transition écologique).

Il est donc important de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre (GES). Pour cela, le secteur de l’énergie a une grosse part de travail à mener, y compris en France.

En effet, la France utilise aujourd’hui pour fonctionner environ 2/3 d’énergie fossile (pétrole, gaz) contre 1/3 d’énergie électrique (globalement bas carbone). Le challenge de la transition énergétique consiste donc à :

- Réduire notre consommation globale d’énergie en actionnant d’avantage les leviers de la sobriété et de l’efficacité;

- Faire basculer notre consommation d’énergie fossile vers de la consommation électrique (c’est la « transition énergétique »), ce qui impliquera une hausse de la consommation électrique.

La France est un pays fortement nucléarisé pour produire son électricité, ce qui lui apporte un certain nombre d’avantage (une électricité bas carbone, pilotable). Cependant le parc électronucléaire est vieillissant et le rythme de mise en service des prochains réacteurs ne permet pas d’assumer seul l’augmentation prévue de la consommation électrique induite par la transition énergétique.

C’est pourquoi RTE indique dans les enseignement de son étude prospective « Futurs Energétiques 2050 » que :

Source : RTE, les enseignement de l’étude Futurs Energétiques 2050

Sans cela, soit la France risque de louper son objectif de neutralité carbone, aggravant ainsi le changement climatique et ses conséquences pour l’environnement, soit la France risque de s’exposer à une crise énergétique en ne parvenant pas à produire suffisamment d’électricité pour couvrir la demande.

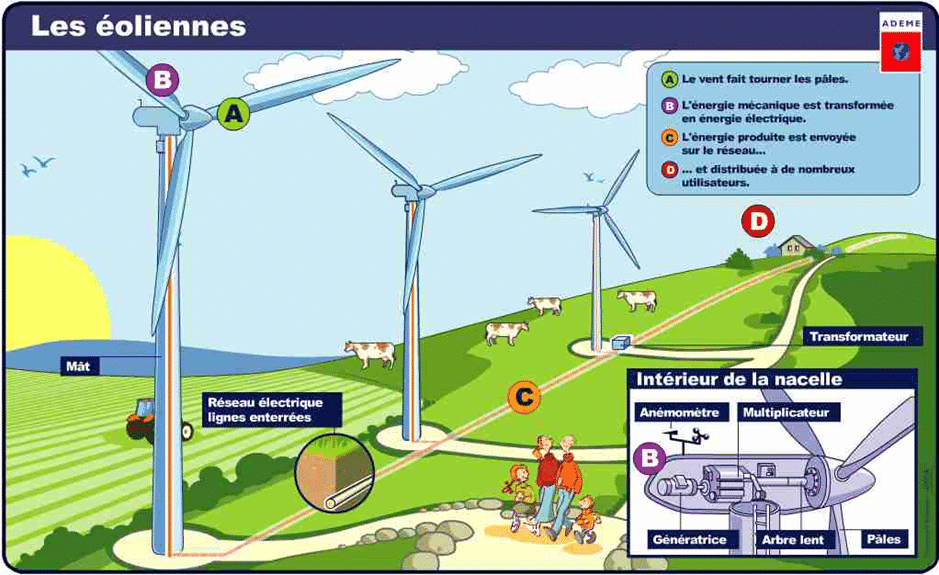

En faisant tourner les pales, l’énergie mécanique du vent fait tourner un arbre (dit « lent »). La vitesse de rotation est ensuite augmentée à l’aide d’un multiplicateur (une succession d’engrenages). En sortie de ce multiplicateur, un arbre (dit « rapide ») entraîne une génératrice, dont le fonctionnement est similaire à une dynamo de vélo. L’énergie électrique résultante transite ensuite par un transformateur (généralement situé dans le mât de l’éolienne) puis par un réseau de câbles électriques enterrés jusqu’au poste de livraison. De là partent des câbles jusqu’à un poste source, géré par le distributeur d’électricité : l’énergie électrique est alors transportée sur le réseau électrique public jusqu’aux utilisateurs finaux (maisons, bâtiments publics, industries…).