Les panneaux solaires utilisent l’effet photovoltaïque, découvert au XIXème par le physicien français Edmond Becquerel, désignant la production d’électricité à partir du rayonnement solaire. Des matériaux semi-conducteurs sont nécessaires pour permettre ce phénomène et aujourd’hui, la plupart des panneaux solaires utilisent le silicium.

Ainsi, un panneau solaire est composé de :

- Silicium, pour produire l’électricité

- Argent, pour récupérer le courant

- Verre, pour protéger les différents composants

- Cuivre pour les différents composants électriques

- Aluminium, pour le cadre et la structure

- Plastique à divers endroits

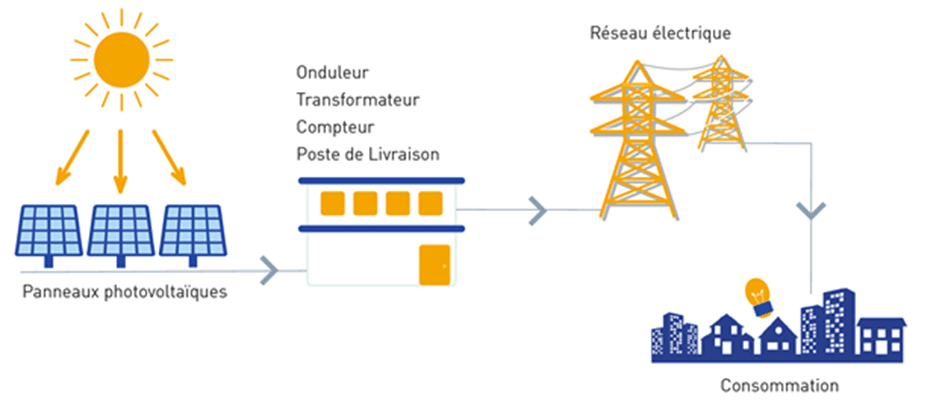

Le courant créé est un courant continu qui ne peut pas être injecté tel quel dans le réseau. Des onduleurs sont nécessaires pour transformer le courant continu en courant alternatif qui, lui, pourra rejoindre le réseau d’électricité.

Le Watt-crète, aussi écrit Wc, est l’unité utilisée pour caractériser la puissance d’un panneau solaire. Elle correspond à la puissance maximale qu’est capable de fournir le panneau dans des conditions optimales. Dans les faits, la puissance produite par les panneaux est généralement inférieure à cette puissance, du fait de l’ensoleillement, de l’inclinaison du Soleil, de pertes liées à la propreté des panneaux, …

Avant d’arriver sur le réseau, l’électricité doit passer par des onduleurs afin de transformer le courant continu produit par les panneaux en courant alternatif, dont le transport est beaucoup plus aisé. La puissance que sont capables de transformer les onduleurs est généralement inférieure à la puissance-crète pour des raisons d’optimisation du fonctionnement. Cela signifie que la puissance maximale injectable dans le réseau est dimensionnée par la puissance des onduleurs.

Le rendement d’un panneau solaire correspond au pourcentage de l’énergie reçue transformée en énergie électrique. La quantité d’énergie reçue dépend de la position géographique de la centrale mais aussi de l’inclinaison des panneaux, de l’ombrage avec les autres panneaux ou des éléments extérieurs ou encore de la propreté de la surface des panneaux.

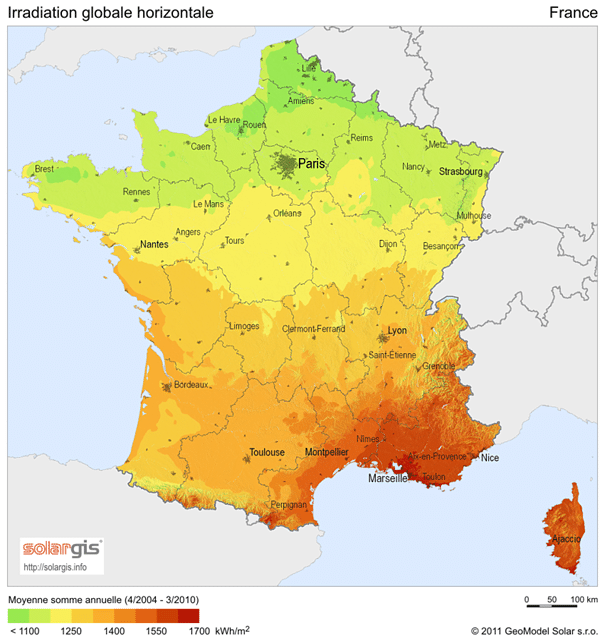

L’un des outils utilisés pour estimer la production d’une centrale solaire est le GHI (Global Horizontal Irradiance), exprimé en Wh/m² et qui correspond à la quantité d’énergie solaire reçue par unité de surface sur une période donnée. Cette valeur dépend de la zone géographique de la centrale, et plus précisément de sa latitude, puisqu’un panneau solaire au sud de la France reçoit plus de soleil qu’au nord.

Le rendement du panneau solaire correspond donc à la proportion de cette énergie qui se retrouve sur le réseau d’électricité. Les panneaux photovoltaïques les plus efficaces sont en silicium monocristallin et peuvent atteindre des rendements de 25% et sont majoritairement utilisés dans les centrales développées par Valeco.

La production d’un panneau photovoltaïque est proportionnelle à la luminosité ; plus il y a de lumière, plus la production est élevée. Cela ne veut pas dire que la production est nulle dès qu’il n’y a pas de soleil. Tant que les panneaux reçoivent de la lumière, ils produisent de l’électricité, y compris lorsqu’il y a des nuages. La production sera simplement moins importante. La nuit, les niveaux de luminosité perçus sont très faibles et la production est négligeable.

La température influe aussi sur les performances des panneaux photovoltaïques. La production est optimale jusqu’à 25°C et elle diminue au-delà. Une journée parfaite pour produire de l’électricité à partir de l’énergie du soleil est donc une journée ensoleillée et pas trop chaude !

L’électricité produite par la centrale sera directement injectée dans le réseau de distribution électrique. En France, la production d’énergie est intégrée au réseau électrique national. Cela signifie que l’électricité générée n’est pas stockée, mais utilisée pour répondre à la demande d’électricité au moment où elle est produite. Néanmoins, on dit souvent que les électrons sont « fainéants », c’est-à-dire que l’électricité produite servira à alimenter la demande la plus proche.

Elle est rachetée à un tarif obtenu au travers d’appels d’offres de la CRE (Commission de Régulation de l’Energie) ou bien il arrive que les centrales de production d’électricité soient liées à une entreprise par un PPA (Power Purchase Agreement), qui est un contrat de vente directe, en « gré à gré » d’électricité. Le PPA peut être réel, ce qui signifie que la centrale est directement raccordée aux installations de l’entreprise et que l’électricité n’est pas injectée sur le réseau. Si ce n’est pas possible, le PPA peut être virtuel, le courant est injecté et l’entreprise utilise l’électricité du réseau. C’est malgré tout un moyen pour les entreprises de bénéficier d’un tarif de l’électricité plus stable, hors de la fluctuation des prix du marché, et de montrer leur engagement en investissant dans des installations de production d’électricité d’origine renouvelable.

Afin d’estimer la production des sources d’énergie, on peut se concentrer sur leur EROI (Energy Return On Investment). Cette grandeur correspond au ratio entre l’énergie produite par la source et l’énergie qu’il a fallu dépenser pour l’obtenir ; pour le photovoltaïque, cela correspond à l’énergie nécessaire à la fabrication et la pose des panneaux. Parmi les sources d’énergie à notre disposition, celles présentant le meilleur EROI sont les énergies fossiles et le nucléaire car leur extraction nécessite peu d’énergie par rapport aux quantités stockées dans un litre de pétrole, dans un litre de gaz ou dans un gramme d’uranium. Il est néanmoins important de noter qu’avec l’amenuisement des ressources, leur EROI est amené à augmenter.

Dans le cas du photovoltaïque, l’EROI est de 4*, c’est-à-dire qu’un panneau solaire va, au cours de sa durée de vie, produire 4 fois plus d’énergie qu’il n’en a fallu pour le produire et l’installer.

*Source : D. Weißbach, G. Ruprecht, A. Huke, K. Czerski, S. Gottlieb, & A. Hussein. Energy intensities, EROIs (energy returned on invested), and energy payback times of electricity generating power plants. Energy, 2013.

Un panneau solaire n’émet aucun Gaz à Effet de Serre lorsqu’il est en phase de production. Il convient néanmoins de se concentrer sur son Analyse du Cycle de Vie pour pouvoir comparer les impacts environnementaux des solutions de production d’électricité, de l’extraction des matières premières nécessaires à sa fabrication à son

traitement en fin de vie, en passant par les phases d’exploitation, d’entretien et de transport.

Dans le cas de l’électricité solaire photovoltaïque, la fabrication représente le plus poste d’émissions. En effet, le silicium nécessaire à la production des panneaux est aujourd’hui produit majoritairement en Chine. L’électricité chinoise reposant en grande partie sur les énergies fossiles (60% de la production d’électricité

à partir de charbon en 2021), la fabrication aura un impact beaucoup plus important que les autres postes d’émissions, à savoir le transport, l’installation, la maintenance, la fin de vie.

Ainsi, l’empreinte carbone d’un panneau solaire dépend de sa provenance. L’ADEME estime qu’un panneau solaire de fabrication chinoise émettra, tout au long de son cycle de vie, 43,9 gCO2eq/kWh, tandis qu’un panneau solaire français, grâce à notre mix électrique majoritairement décarboné, 25,2 gCO2eq/kWh. Un panneau

photovoltaïque émet donc 24 fois moins de gaz à effet de serre qu’une centrale à charbon et 9 fois moins qu’une centrale à gaz.

Selon le principe de merit order, l’électricité d’origine renouvelable se substitue en majorité à des sources d’énergie carbonées, tel que le gaz, le fioul ou le charbon. L’ADEME propose un mix de référence auquel se substituent les énergies renouvelables composé de 39% de gaz, 19% de charbon, 28% de fioul et 14% de nucléaire. Avec

ces hypothèses, chaque kilowattheure produit par un panneau solaire évite un rejet de 526gCO2eq dans l’atmosphère.

Le principal producteur de panneaux solaires est aujourd’hui la Chine. Ce pays a investi massivement dans les énergies solaires au début des années 2000. Ce pari a été payant, car 70 % des producteurs sont à présent d’origine chinoise.

D’autres pays commencent à émerger dans la production de panneaux, comme la Corée du Sud, les États-Unis ou encore l’Allemagne.

En France, deux usines de production sont en projet et devraient démarrer leurs productions en 2025 et 2026, à Hambach dans le Grand Est, et à Fos-sur-Mer dans la région Sud.

Un panneau photovoltaïque se recycle à 95%. Ils sont constitués de silicium cristallin et d’aluminium qui sont des matériaux recyclables. Pour assurer le recyclage de ces panneaux photovoltaïques, le porteur de projet énergétique paye une cotisation, au moment de l’implantation du projet, qui finance l’éco-organisme Soren, spécialisé dans le recyclage des modules photovoltaïques, (agréé par les pouvoirs publics).

Pour en savoir plus sur SOREN, rendez-vous sur leur site internet.

A date de novembre 2022, SOREN organise la collecte des panneaux photovoltaïques dans toute la France et les conduit vers 3 centres de traitements :

– Toulouse

– Bordeaux (Saint-Loubès)

– Lille

Pour en savoir plus sur la façon dont sont recyclés les panneaux, regardez la vidéo suivante, en immersion dans l’usine de Saint-Loubès : cliquez ici

Les panneaux photovoltaïques ont une durée de vie de 25 ans garantie par les constructeurs. Au-delà, il s’agit principalement d’une question de dégradation des performances. À titre d’information, au bout de 25 ans, les panneaux produisent généralement 85% de leur puissance initiale. La centrale est prévue pour une exploitation de 40 ans, ce qui permet d’exploiter le plus longtemps possible les panneaux installés.

Dans le cadre du bail emphytéotique, une clause engage le producteur d’énergie renouvelable à démanteler la centrale. VALECO garantit donc le démantèlement et la remise en état du site :

- Évacuation des modules, structures aluminium, pieux en acier, connectiques, câbles, etc. ;

- Démantèlement des postes électriques ;

- Travaux de restauration du site (maintien du modelé du relief initial du site) ;

- Suivi par un ingénieur écologue de la phase de re-végétalisation.

Le démantèlement peut durer entre 4 à 6 mois.

Les centrales agrivoltaïques sont dimensionnées de façon à assurer le bien-être animal. Les panneaux sont surélevés pour faciliter le passage des animaux (par exemple à 1.50m pour un cheptel ovin), les câbles sont enterrés ou plaqués à l’arrière des panneaux et les structures ne présenteront pas d’angles contendants ou de visserie apparente, pour éviter tout risque de blessures des animaux.

Le pâturage au sein de la centrale permet aux animaux de se protéger en s’abritant sous les panneaux en cas d’intempéries ou de fortes chaleurs.

La centrale agrivoltaïque est conçue pour assurer la meilleure pousse de l’herbe sous les panneaux. Pour cela, plusieurs éléments font l’objet d’adaptations :

- La distance entre les rangées de structures photovoltaïques : les premiers bilans des expérimentations ont permis de conclure qu’une quantité plus importante d’herbe pousse lorsque l’espacement entre les tables augmente.

- La présence d’interstices entre les panneaux permet un écoulement des eaux pluviales à travers les tables et donc la pousse de l’herbe y compris sous les panneaux.

- La hauteur des structures : plus les structures sont hautes, plus la dispersion des eaux pluviales et de la lumière est améliorée, ce qui favorise la pousse de l’herbe.

L’ombrage partiel créé par les panneaux peut même contribuer à réduire le stress hydrique et thermique des sols, ce qui favorise la pousse de l’herbe.

En complément, un ensemencement des terres aura lieu avant et après le chantier, pour assurer une bonne qualité de la ressource fourragère sur les parcelles, dès le début de l’exploitation.

L’implantation des panneaux photovoltaïques est possible sur plusieurs types de surfaces :

- Toitures des bâtiments et zones artificialisées ;

- Anciens sites industriels ;

- Terres agricoles, dans le cadre de projets agrivoltaïques.

Chaque surface d’implantation possède des contraintes qui lui sont propres, et tous les moyens de production d’énergie renouvelable ont leur place dans le mix énergétique français. VALECO développe des projets photovoltaïques sur différentes surfaces.

La solarisation de toitures se heurte par exemple à plusieurs enjeux de taille :

- Les bâtiments existants ne sont pas toujours conçus pour accueillir une centrale solaire en toiture. Il faut alors engager d’importants coûts : renforcement de la structure, rénovation de la couverture et de l’étanchéité et parfois même désamiantage.

- Ces surcoûts se ressentent sur l’économie des projets : l’énergie produite est très chère ce qui peut s’avérer dissuasif.

La construction de nouveaux bâtiments est une très bonne opportunité pour ce type de projets, puisque l’anticipation d’un projet photovoltaïque dans la conception du bâtiment permet de s’assurer de la compatibilité. Les récentes lois parues vont dans ce sens en imposant la solarisation des nouveaux bâtiments et parkings d’une certaine surface. Pour en savoir plus, cliquez ici

La solarisation des anciens sites industriels et des terrains sans conflit d’usage reste priorisée dans la recherche de terrains. Comme la solarisation des toitures, certaines contraintes techniques existent : l’ancienne activité du site a potentiellement créé des contraintes liées sol, créant des complexités de mise en œuvre des projets ou alors les années de friches sur le site ont créé des habitats propices pour certaines espèces protégées. Ainsi, tous les sites ne sont pas propices et certains présentent des contraintes pouvant s’avérer rédhibitoires. Le gisement de cette typologie de site a déjà fait l’objet d’importantes campagnes de prospection par les différents acteurs du solaire : la grande majorité de ces sites a déjà été étudiée, et est en cours de développement ou déjà en service.

C’est dans ce contexte là qu’est apparu le projet de loi d’accélération des énergies renouvelables, dont l’un des enjeux majeurs pour le photovoltaïque est la mobilisation de nouvelles sources de foncier pour permettre l’atteinte des objectifs de développement d’énergie renouvelable.

D’ici à 2050, pour parvenir aux objectifs de développement d’énergie renouvelable solaire, il faudra développer des projets de solarisation des toitures, des anciens sites industriels et des projets agrivoltaïques.

La centrale photovoltaïque ou agrivoltaïque bénéficie à l’économie locale de différentes façons. D’abord, via des retombées fiscales. Selon la loi de finance actuellement en vigueur, comme toute installation industrielle, une centrale est imposable à plusieurs titres. Le projet contribuera donc à l’économie locale selon les mécanismes suivants :

- La Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB), perçue par la commune ou par l’EPCI

- La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), perçue par la commune ou par l’EPCI

- La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), perçue par la commune ou par l’EPCI (amenée à disparaître d’ici 2027)

- La taxe d’aménagement (perçue l’année de fin de construction par la commune)

- L’imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) : l’IFER s’applique aux installations de production d’électricité photovoltaïque dont la puissance est supérieure à 100 kilowatts. Son montant est de 3,254€ par kW installés. Le total est distribué à hauteur de 20% pour la commune, 50% pour la communauté de commune et 30% pour le département.

Lors de la construction de la centrale, les entreprises locales sont le plus souvent sollicitées afin de faire bénéficier l’emploi du territoire de ce nouveau chantier.

Aussi, dans le cadre d’un projet agrivoltaïque, l’agriculture du territoire bénéficie particulièrement de la centrale via le ou les exploitants installés.

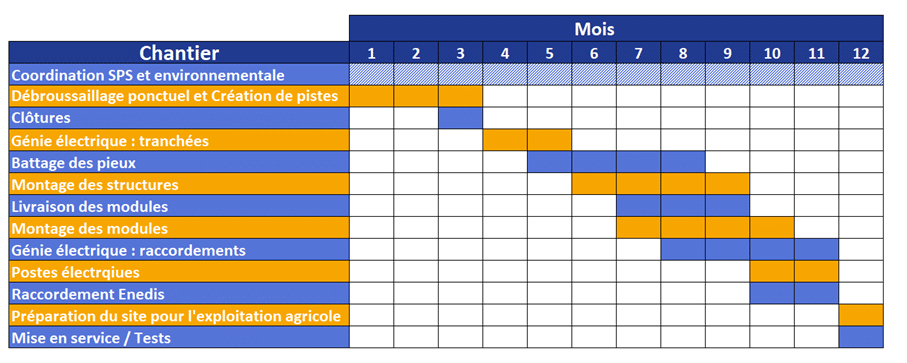

Les travaux de construction d’une centrale solaire s’étalent sur une durée proche d’un an. Un exemple de planning prévisionnel de chantier est représenté ci-dessous :

Le chantier commence avec la phase de préparation du site. Des travaux de terrassement, de débroussaillage ou de défrichement peuvent être réalisés selon la typologie du site. En parallèle, une étude géotechnique est réalisée pour dresser la carte d’identité du sol. La finalité en est la connaissance précise de la nature du terrain afin de définir et d’adapter les choix techniques de la structure porteuse. Ensuite, les pistes sont créées pour assurer l’accès à l’ensemble du site, des tranchées sont creusées pour assurer le raccordement électrique et des clôtures et portails sont posés par mesure de sécurité.

Lorsque la préparation du site est terminée, la phase de construction peut commencer. Les pieux sont battus dans le sol et les structures porteuses y sont arrimées. Les panneaux peuvent maintenant être posés et raccordés, tout comme les postes électriques et les onduleurs. Tous les ouvrages effectués par le génie électrique seront vérifiés par des organismes certifiés afin de s’assurer de la bonne application des normes en vigueur et permettre ainsi la mise en exploitation de la centrale.

Suivant les impacts évalués par les experts écologues, des mesures d’évitement ou de réduction peuvent être mises en place lors de la phase de chantier pour réduire les nuisances sur l’environnement humain et naturel. Des exemples de mesures peuvent être l’adaptation du calendrier des travaux pour éviter les périodes de nidification, le balisage de zones à forts enjeux pour informer les travailleurs des zones à éviter, etc.

Au début du développement d’un projet, des études approfondies sont menées sur la faune et la flore par des bureaux d’études indépendants. Ces études sont basées sur une année complète de prospection de terrain de manière à observer les enjeux du site sur chacune des saisons. Elles permettent ainsi de connaitre les espèces présentes sur site, leur niveau d’activité, leur comportement ainsi que les zones préférentielles de fréquentation de ces espèces.

Ces informations sont ensuite utilisées pour orienter les variantes d’implantation envisagées et le choix de l’implantation définitive de manière que celle-ci évite les zones sensibles sur le plan de la biodiversité.

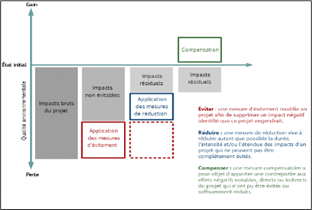

Afin de choisir la variante de moindre impact et de minimiser celui de l’implantation retenue, la séquence ERC est appliquée dans tous les domaines ou l’impact du parc pourrait être négatif et significatif :

- « Éviter » au maximum les impacts. L’évitement intervient au plus tôt dans l’élaboration du projet, afin d’éviter l’implantation d’aménagements dans les zones les plus impactantes.

- « Réduire » les impacts qui ne peuvent être évités. On peut par exemple réduire les impacts sur la biodiversité en phase de travaux en adaptant le calendrier pour ne pas intervenir pendant les périodes de reproduction ;

- « Compenser » les impacts résiduels qui n’ont pu être évités ou réduits afin d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables du projet. Les mesures compensatoires dépendent des espèces et des habitats concernés, elles sont mises en œuvre en priorité sur le site impacté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne.

En parallèle de la séquence ERC, des mesures d’accompagnement sont souvent proposées en complément des mesures compensatoires (ou de mesures d’évitement et de réduction) pour renforcer leur pertinence et leur efficacité, mais ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour assurer une compensation. Ainsi, des mesures d’accompagnement possibles incluent des acquisitions de connaissance, la définition d’une stratégie de conservation plus globale, la mise en place d’un arrêté de protection de biotope qui relève en fait des pouvoirs de l’État ou des collectivités, etc.

En définitive un projet ne peut pas être autorisé si son impact global sur la biodiversité, en incluant les mesures ERC, est négatif.

Source : Office Français de la Biodiversité : Mettre en œuvre une mesure d’accompagnement | ERC (ofb.fr) &Théma – Guide d’aide à la définition des mesures ERC.pdf (ecologie.gouv.fr)